Archi Future 2025 展示会レポート

「Archi Future 2025」開催

2025年10月23日(木)、東京・有明のTFTホールにて「Archi Future 2025」が開催されました。第18回目となる今回は6,873人(前年比105.3%)と昨年度よりも多くの方がご来場され、出展社46社、セミナーの講座数は1会場で6講座、講演会の講座数は1会場で4講座、テクニカルフォーラムは4会場にて合計27講座と、過去最大級のスケールで開催されました。

2026年4月より開始予定のBIM図面審査の影響もあり、非常に多くの方がBIMに興味・関心を持って来場されていることを感じた1日となりました。

当社も現行バージョンのRebro2025の製品出展と、来春リリース予定のRebro2026を実機にて紹介し、ブースにお立ち寄り頂いた多くのお客さまに新機能をご覧いただきました。

E-6 Rebroの軌跡と開発中の最新機能・レブロにおける自動設計機能の共同開発

―その取り組みの最新情報と今後の展望―

三機工業 石丸氏・NYKシステムズ古賀

本テクニカルフォーラムでは、三機工業BIM推進部長である石丸氏と当社開発部の古賀より、「レブロにおける自動設計機能の共同開発」をテーマに講演いたしました。講演内では三機工業とNYKシステムズの協業過程や、レブロにおける自動設計機能共同開発の最新情報と今後の展望について発表しました。

三機工業

建築設備事業本部 技術管理本部

BIM推進センター BIM推進部長

石丸 直 氏

NYKシステムズ

開発部 企画グループ プロジェクトマネージャー

古賀 信貴

自動作図機能の経緯と現状

まず、業務プロセス改革には充実した施工向けの機能だけではなく、レブロを設計フェーズから使用して作成したBIMデータを施工フェーズに繋げることの必要性について、三機工業の石丸氏よりお話いただきました。三機工業と当社は2024年12月よりレブロ自動作図機能の共同開発に関する協議を進め、設計・施工で誰もが使える「BIMツール」として標準化することを目指しております。

この取り組みは、三機工業が長年培ってきた設備設計のノウハウを当社のソフトウェア開発に活かすことで、レブロの自動設計機能強化し、レブロユーザーの業務効率改善に寄与するものです。

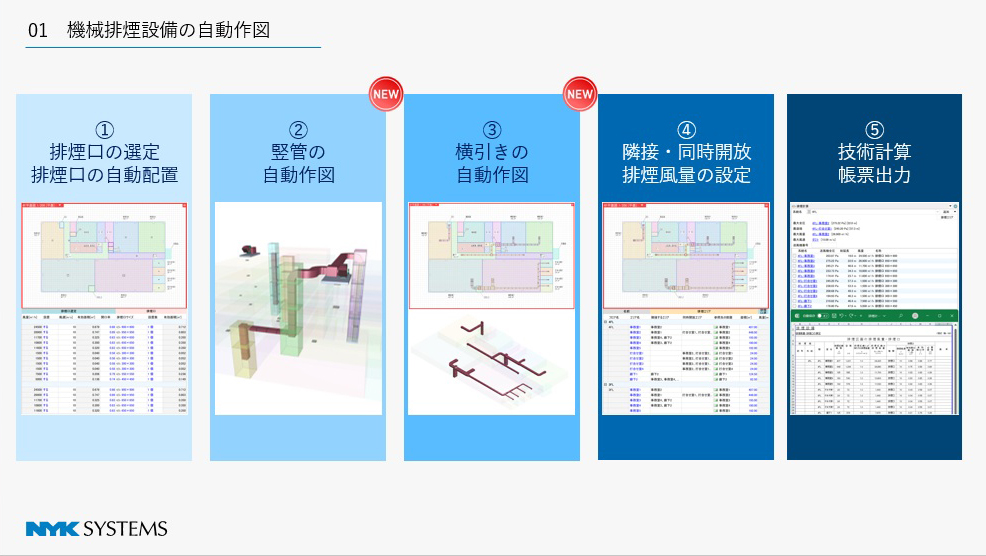

その第一弾としまして、機械排煙設備の自動作図機能を開発し、シャフトを指定した竪ダクトの自動作図やシャフトからメインルート、排煙口をそれぞれ指定しての排煙ダクトの自動作図が可能となります。

TRANDIM™概要

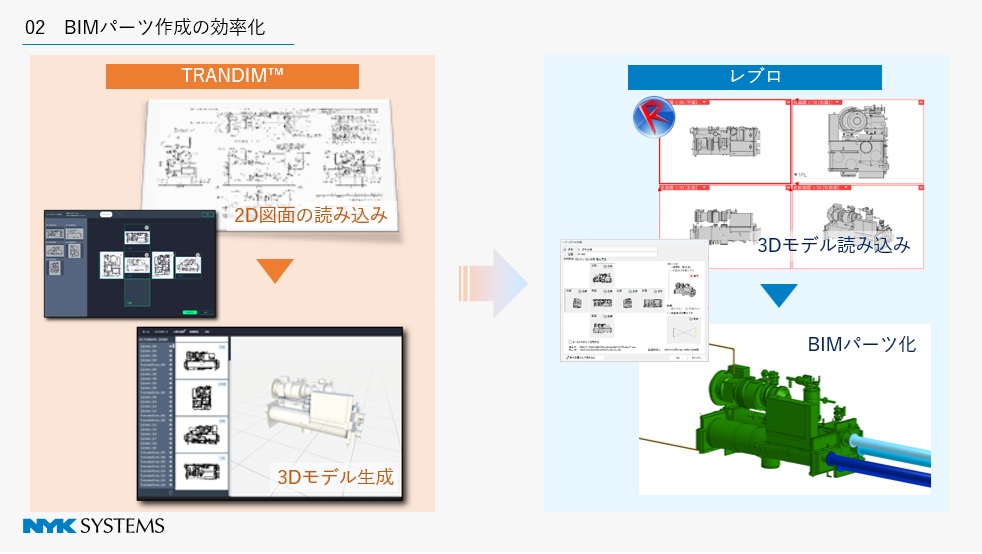

BIMデータ作成時にボイラーや冷凍機などの大型設備機器において、従来は作図者が一からモデルを作成する必要がございました。この課題に対し、三機工業が独自開発したものが、2Dの展開図から3Dモデルを自動生成するTRANDIM™(2026年リリース予定)です。

本システムの活用により、3Dモデル生成に要する工数を最大90%削減できる見込みで、生成した3Dモデルは、レブロにも直接取り込めるよう開発を進めております。

レブロへの直接取り込みが可能となることで、部材作成の効率化やデータの軽量化も図れるため、飛躍的な生産性向上が期待されます。

E-7 Rebro2026新機能とRebroCDE開発レポート

―BIMのその先へ。CDEからBIM図面審査まで―

本フォーラムでは、当社取締役開発部部長の小倉が、下記3つのテーマについて発表しました。

・RebroCDEの開発状況について

・Rebro2026の新機能について

・BIM図面審査への対応について

NYKシステムズ 取締役 開発部 部長

小倉 哲哉

RebroCDEの開発状況について

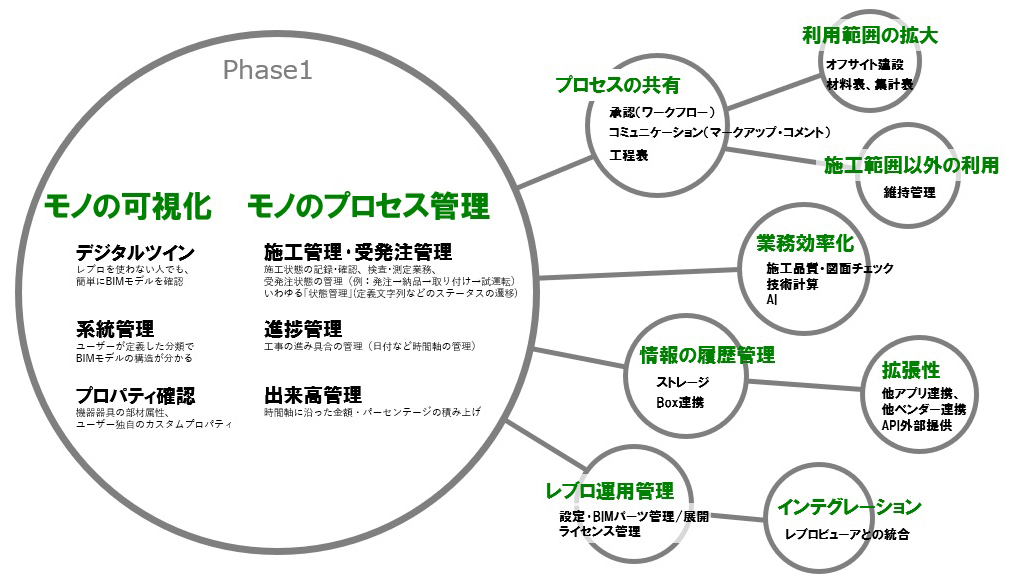

RebroCDEの開発では、現在モノの可視化とプロセス管理について進めております。

「プロセス管理」では、管理項目を自由にユーザーカスタマイズできる仕組みを構想しております。

何のプロセスを管理するのか、ステータス項目もユーザーが自由に設定可能なため、独自にカスタマイズすることで汎用性が広がります。

また、BIMデータの形状とプロパティを全てレブロから引き継げるため、中間ファイルを経由する必要がなく、データの変形や欠落を防げます。

今後の開発では、サードパーティ製のクラウド環境やiPadアプリ等との連携を視野に入れ、集計やレポートにも幅広く対応し、レブロ独自の系統管理の機能で、BIMデータを構造的に管理しやすくし、部屋・ゾーン等、空間認識させるための機能も順次追加予定です。

フェーズ2以降については、プロセスの共有、利用範囲の拡大、施工範囲以外の維持管理などでの活用、技術計算や図面チェックなどの業務効率化、情報の履歴管理、他アプリとの連携などの拡張性、レブロビューアとの統合など頂いた要望を基にした構想をしており、フェーズ1の開発後に着手予定です。

「RebroCDE」の詳細については、今後も当社サイトや展示会を通じて情報を公開する予定です。

Rebro2026新機能

「実装予定の新機能(電気機能)」「汎用性の向上」「外部連携の拡張性」3つの切り口からRebro2026にて搭載する新機能を紹介しました。

実装予定の新機能紹介

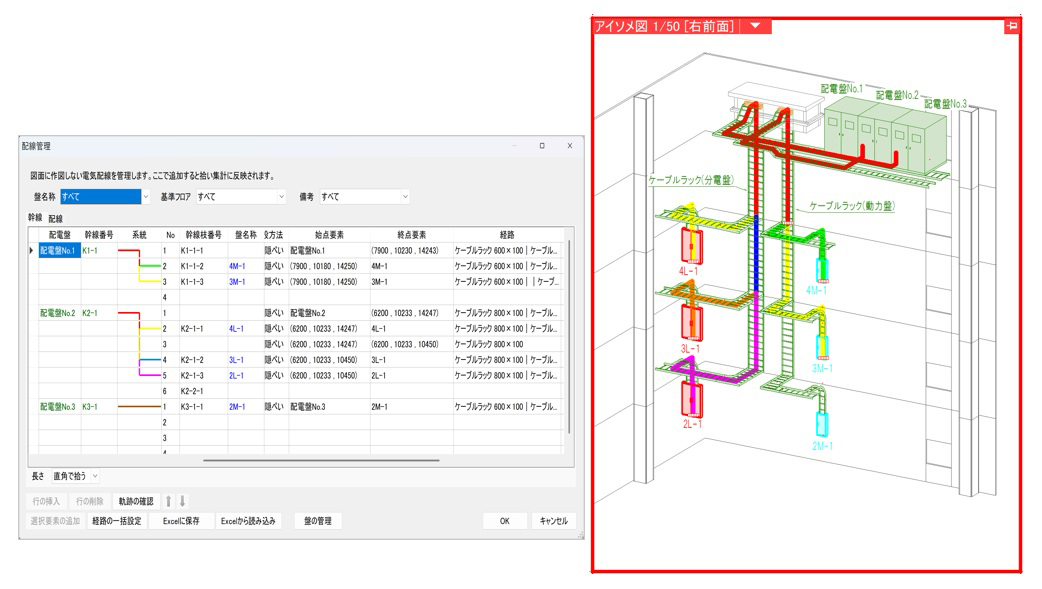

配線管理機能の強化

従来の配線管理機能では、ケーブルラックの属性として配線の亘長を算出ができましたが、ルートの指定が必要でした。Rebro2026では、レイヤーを指定するだけで、建物の中に複数あるケーブルラックの中から自動的にルートを認識するようになります。

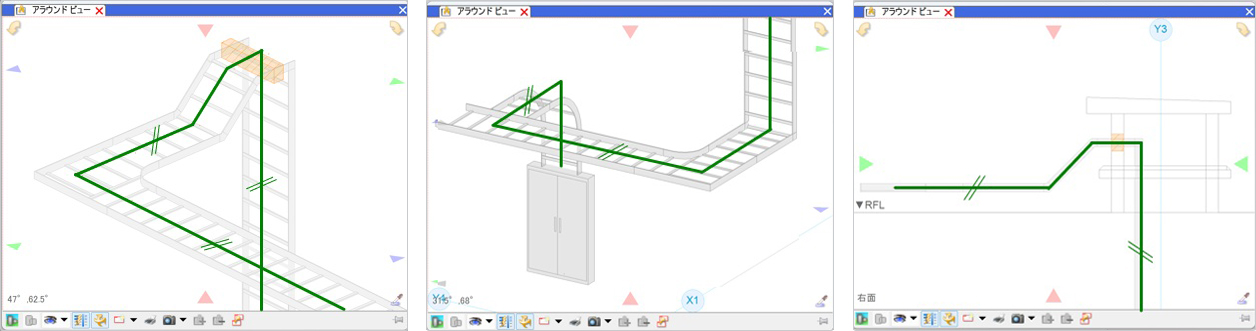

電気配線の作図改善

電気配線も平断面をまたいで配管やダクト同様に3次元的なルート作図が可能となります。断面図でも平面図と同じ感覚で作図が可能となり、もちろんアラウンドビューでの作図も可能です。

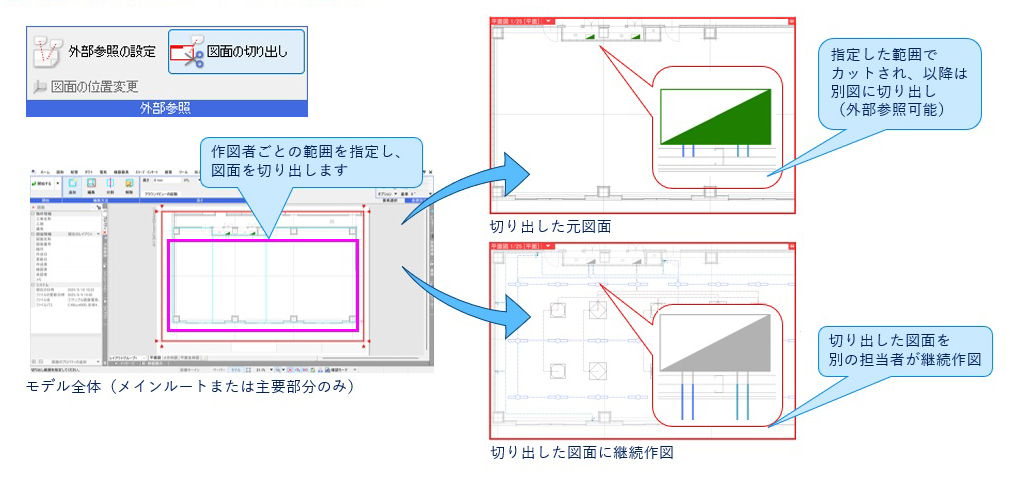

電気図面の切り出し・結合

作図した電気配線の図面を別図として切り出し、作図編集後に別図を元図面に再結合する機能にも対応を予定しております。作図者ごとに範囲を指定して図面を切り出すと、その範囲で配線がカットされ、以降は別図になり外部参照するというアクションが容易に行えるようになります。

材料の拡充

バスダクトのラインナップを継続的に追加いたします。第一弾として、受変電設備で使用する直流回路仕様 バスダクト 屋内型 2線式・4線式から対応します。

汎用性の向上

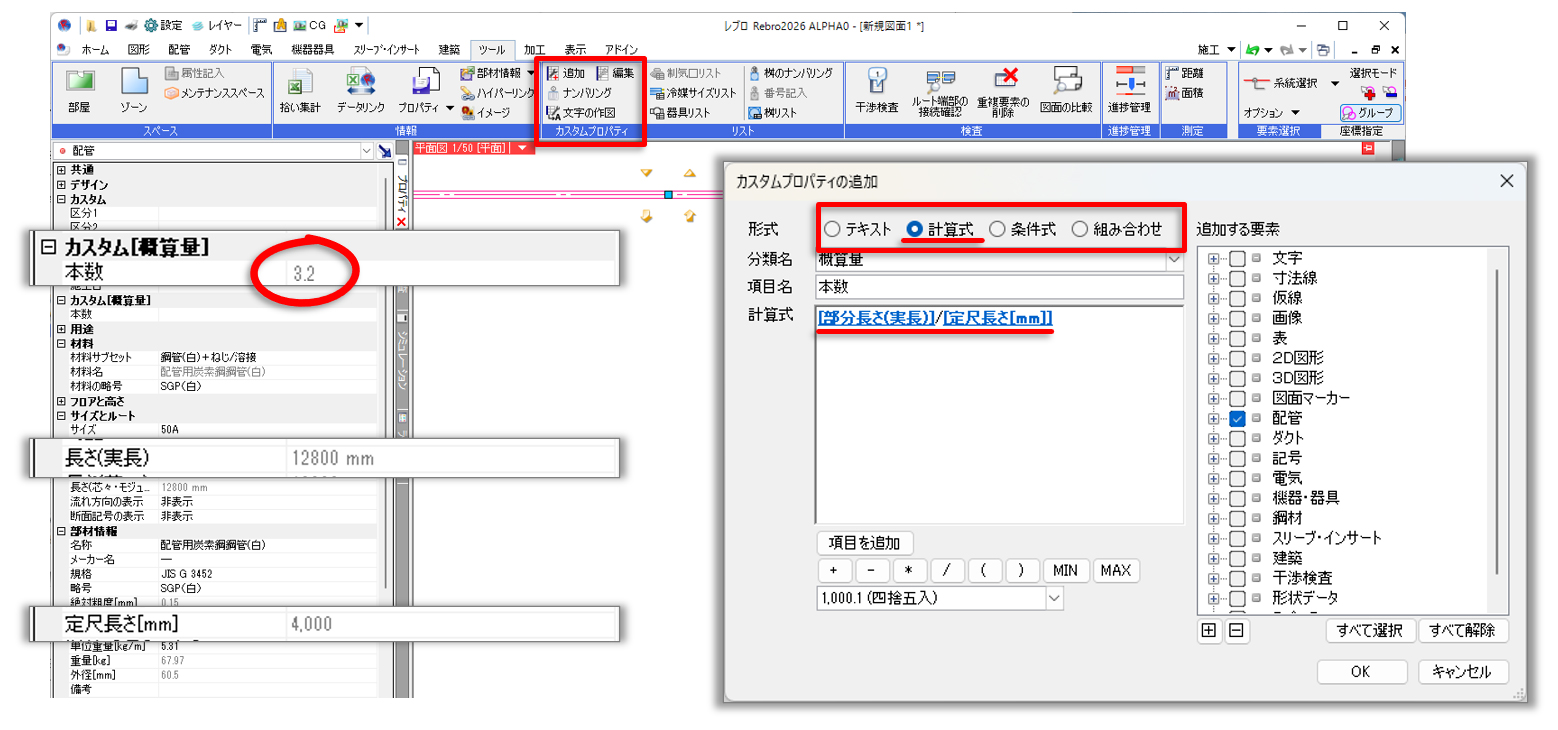

カスタムプロパティ機能の強化

従来の「テキスト」「条件式」「組み合わせ」に加え、新たに「計算式」を追加します。プロパティの値を使って四則演算ができるようになり、例として配管の実長を定尺長さで割って概算の本数の算定などの計算が可能となります。

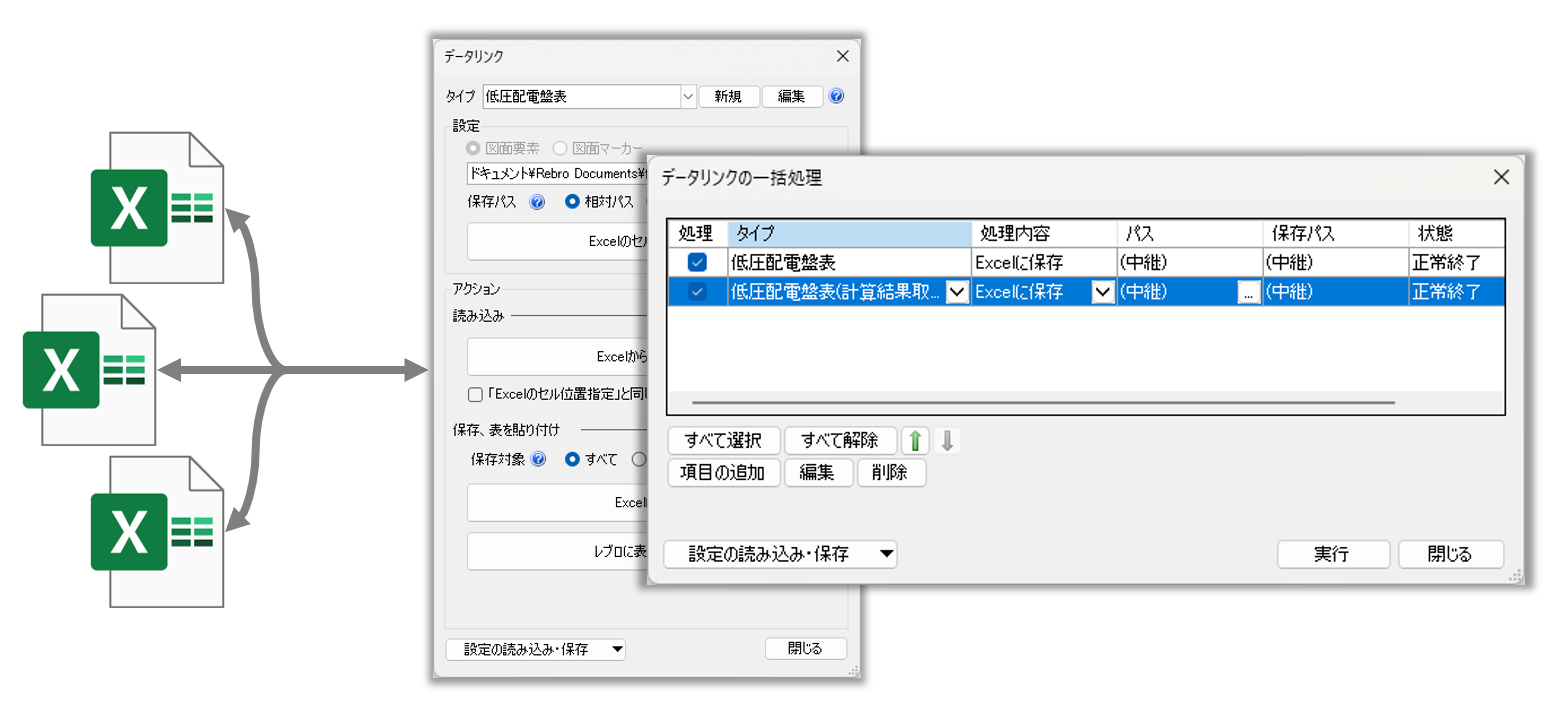

データリンク機能の拡張

従来は、1ファイルずつの処理でしたが、複数ファイル一括で行えるようにします。これによりプロパティを出力し、Excel上で複雑な計算や処理を行い、その結果を読み込むという一連の処理を連続して行えるようになります。

外部連携の拡張性

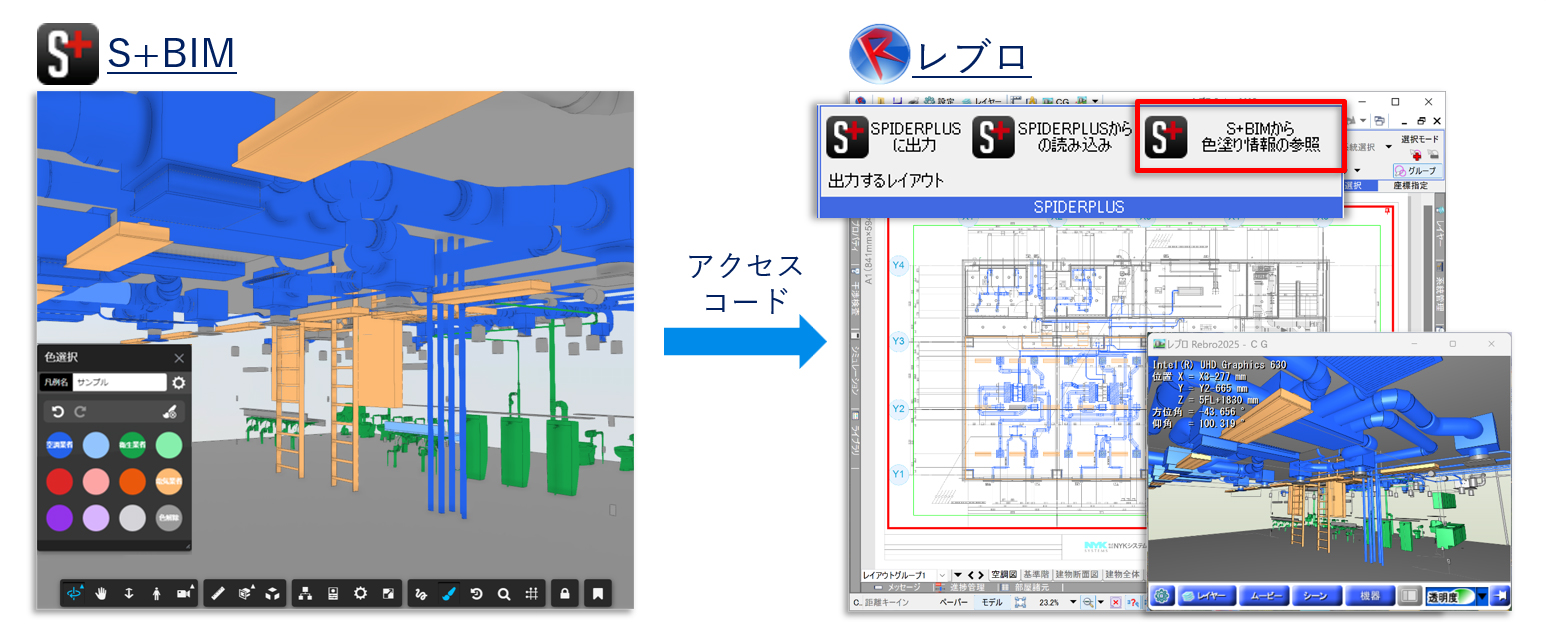

SPIDERPLUS連携

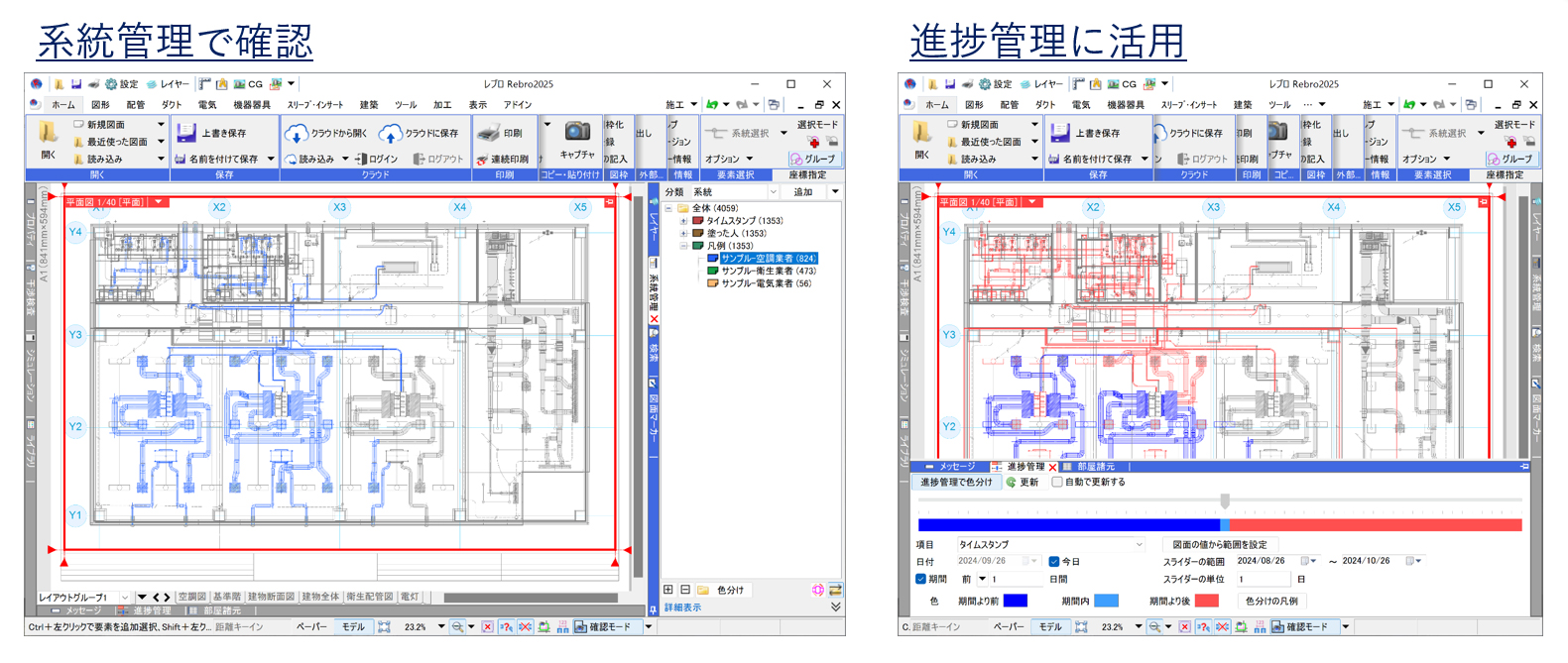

2025年6月リリースのRebro2025(Rev.2)で色塗りの機能に対応済みです。SPIDERPLUS連携アドインに[S+BIMから色塗り情報の参照]を追加し、S+BIMから発行したアクセスコードを設定することで、スパイダープラスと同じ色分けでレブロに表示することができます。レブロで色情報が確認できると、BIMモデルとしての色分け表示だけでなく、系統管理での確認や進捗管理パネルでの利用が可能です。

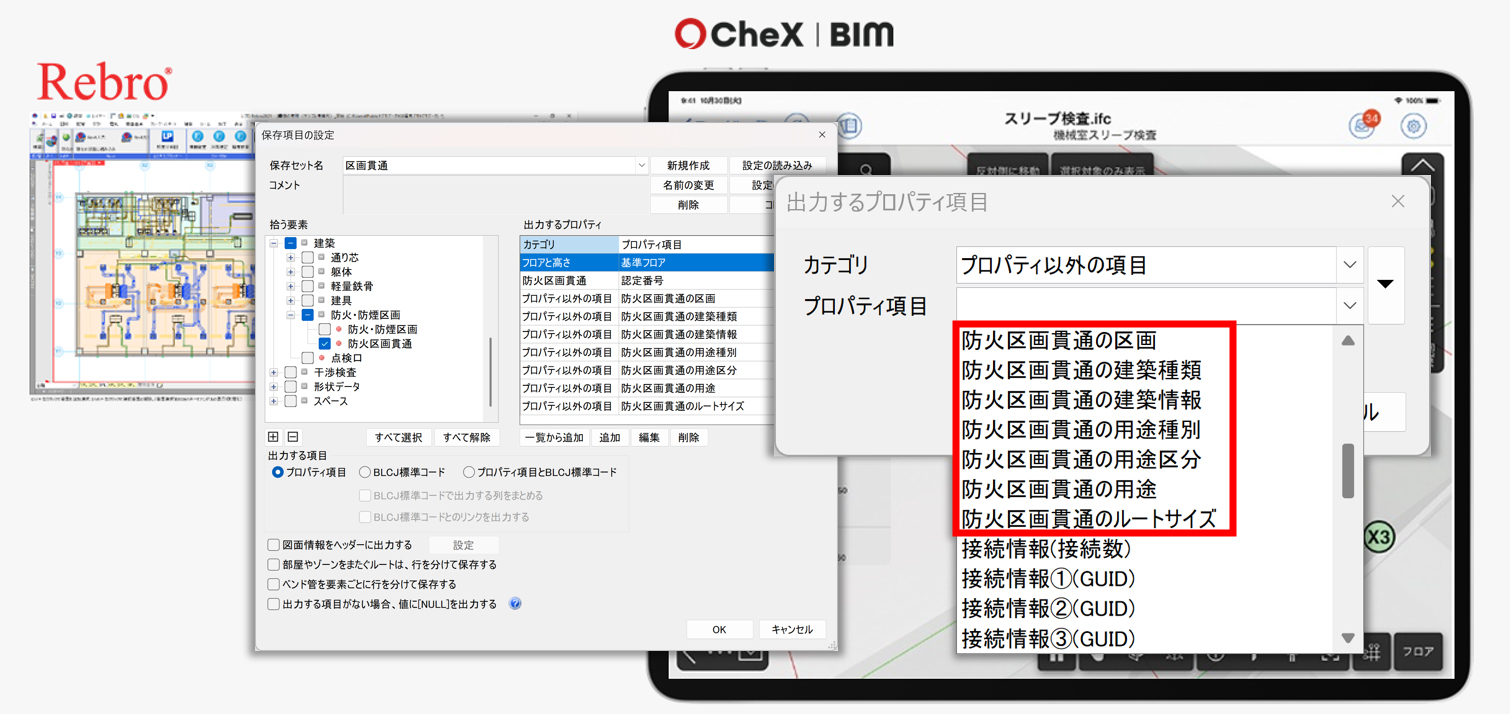

CheX連携

YSLソリューションのCheXとの連携では、防火区画貫通の機能アップを予定しています。レブロの「防火区画貫通」の要素に加え、防火・防煙区画、建築の種類、そこを通る配管の用途やサイズ等の情報も連携し、検査業務の効率化を図ります。

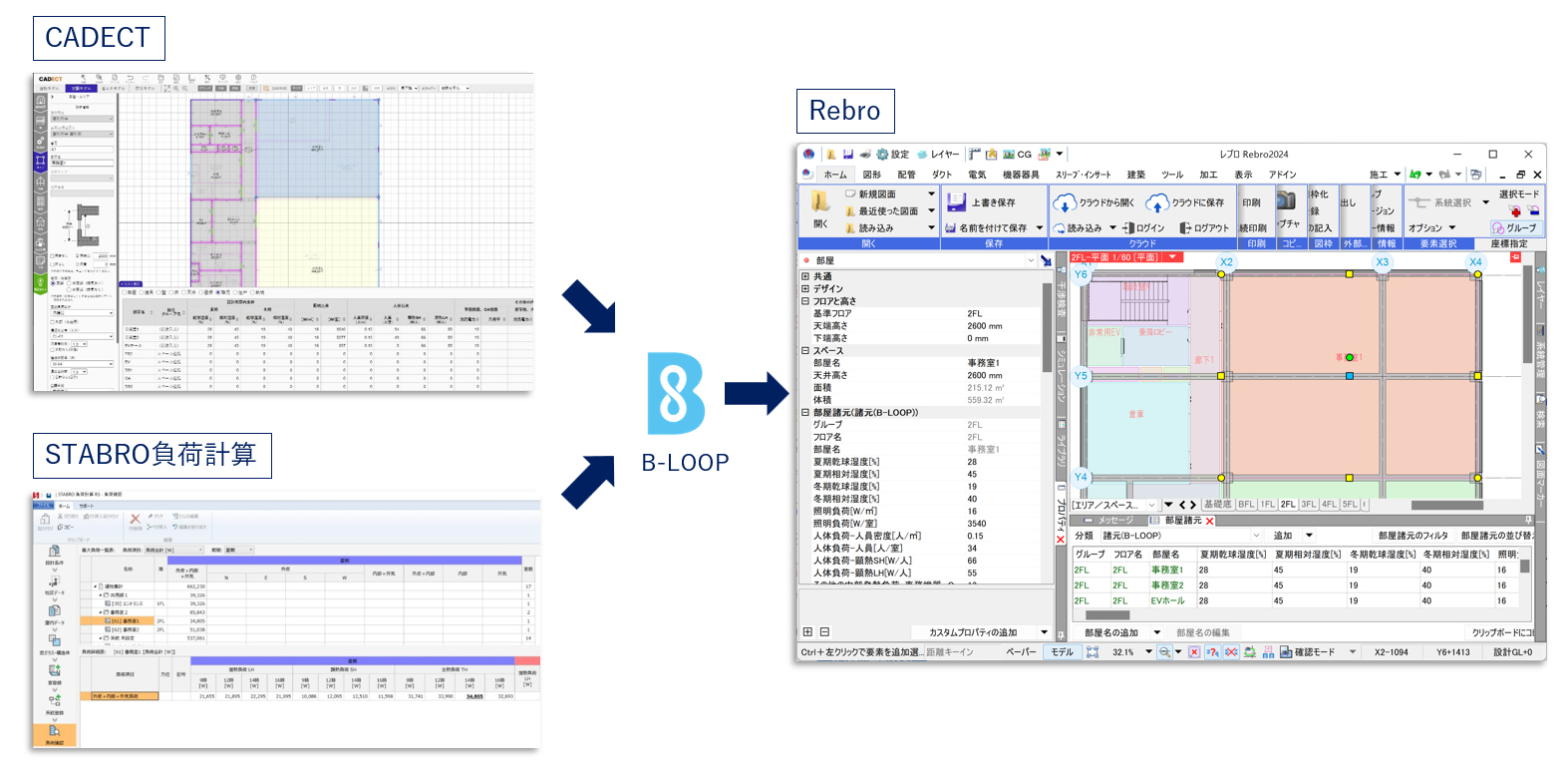

B-LOOP連携

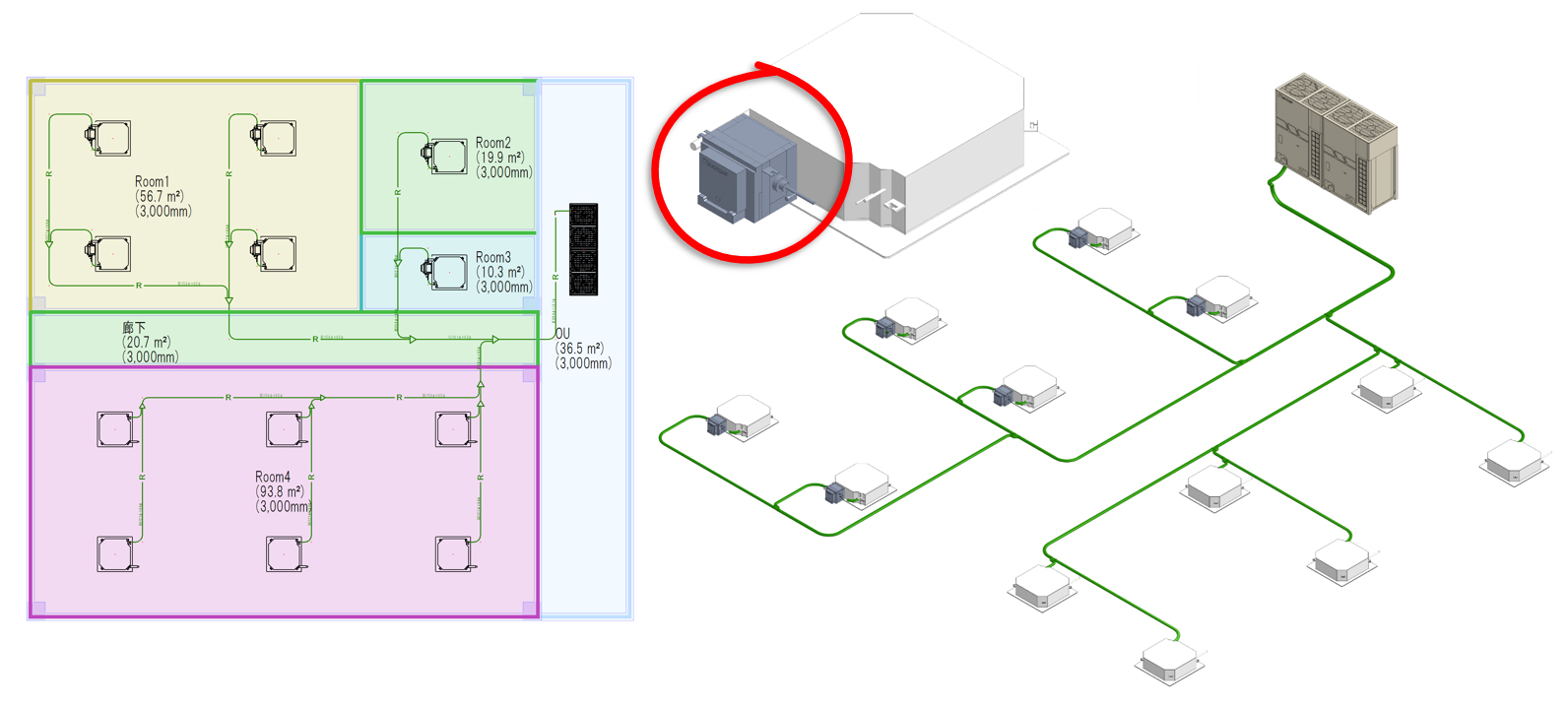

イズミコンサルティングのB-LOOPでは、部屋に着目した連携開発を行っています。現在、B-LOOPの『SeACD(空調・換気機器選定)』で選定した機器の情報をアドインでレブロに取り込み、機器を自動配置することができますが、これに加え、『CADECT(ブラウザー型CAD)』や『STABRO(熱負荷計算)』から諸元情報を取り込み、それを参照しながらの作図が可能となります。

DK-BIM連携

ダイキン工業のDK-BIMとの連携機能では、空調機器の配置、機器再選定、冷媒選定、騒音計算といった機能を実装済みですが、2025年4月の法改正により指定された冷媒R32での計算に対応します。DK-BIMで選定した「マルチ冷媒ユニット」がレブロの図面に自動配置されるようになります。

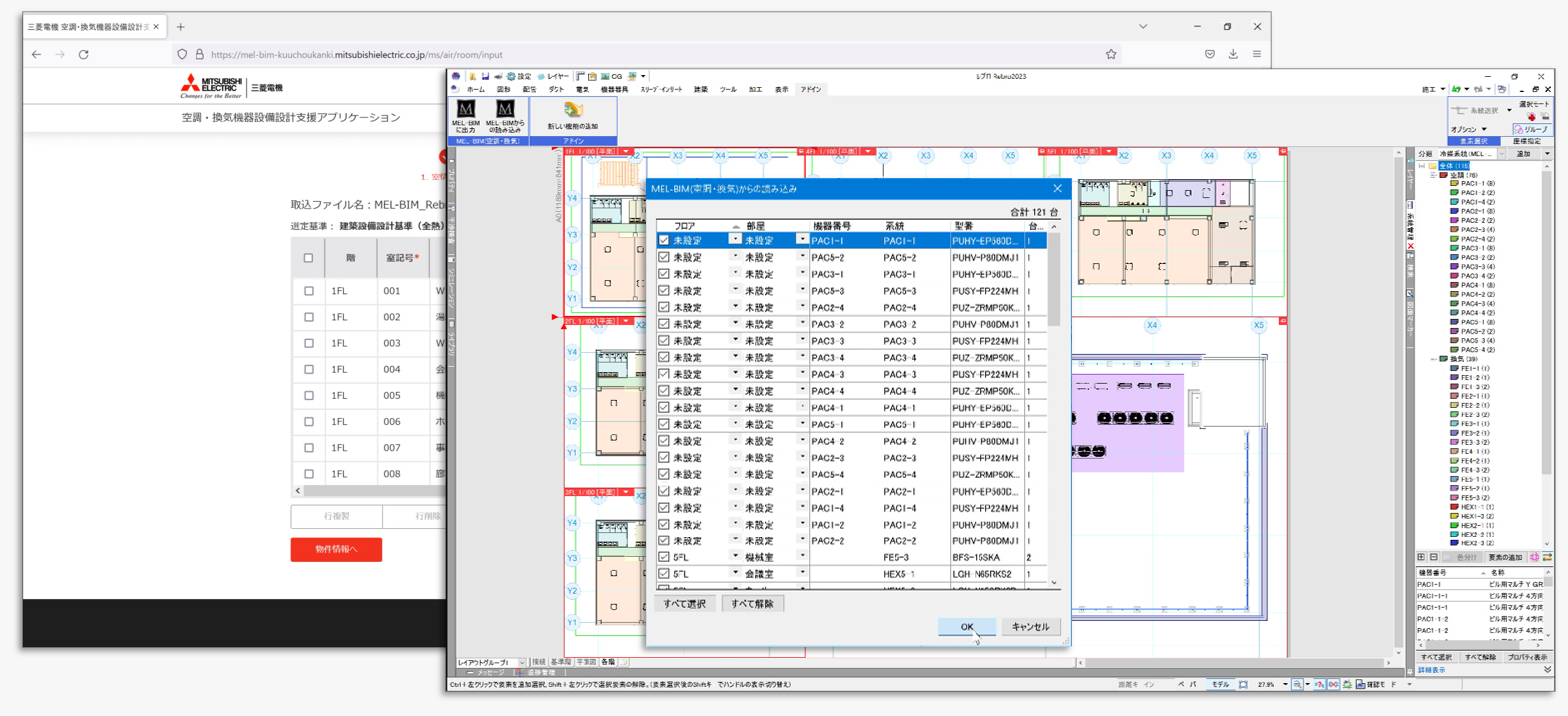

MEL-BIM連携

三菱電機のMEL-BIMとは、寒冷地仕様の冷媒配管選定に対応します。寒冷地仕様は、分岐ジョイント・分岐ヘッダーのグラウンドからの高さが必要ですが、この情報をレブロからMEL-BIMに共有するようにします。

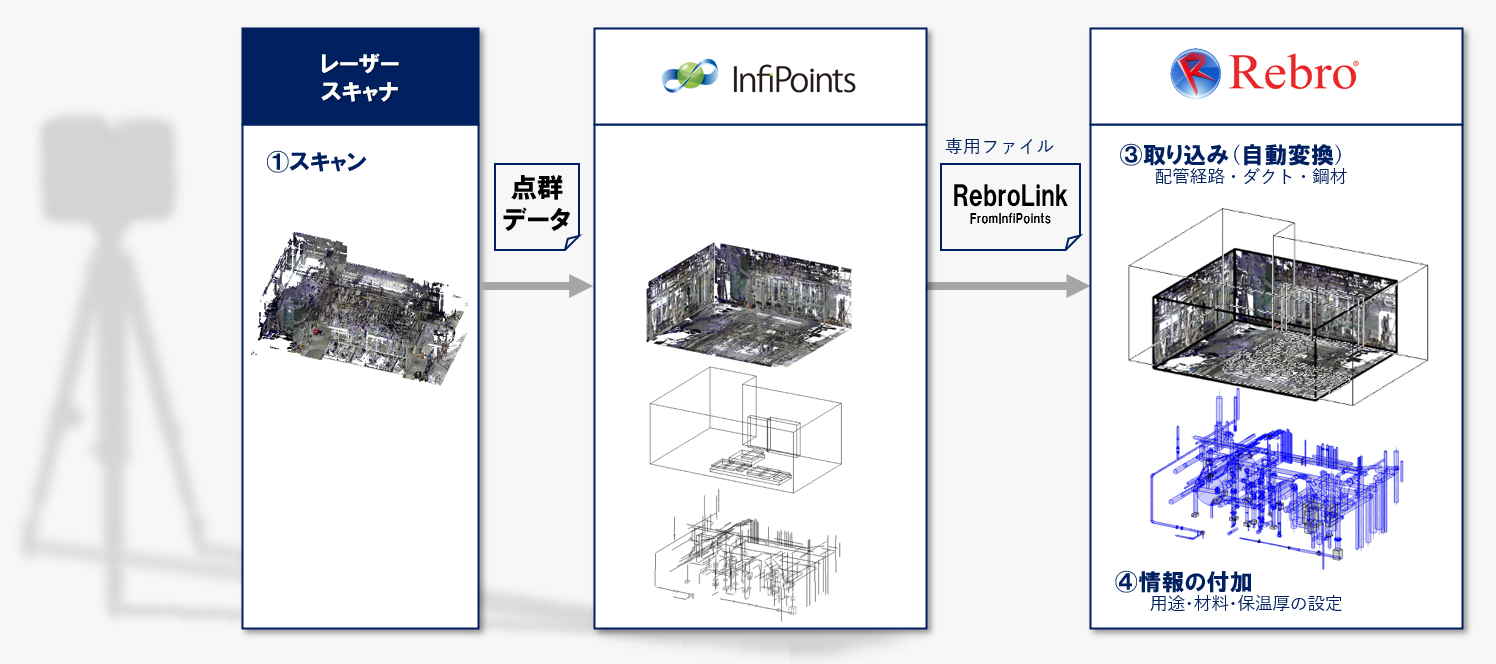

InfiPoints連携

エリジオンのInfiPointsが2025年5月にメジャーアップデートしたことに伴い、レブロ連携も機能アップしました。InfiPointsでレイヤーが256以上設定できるようになったため、レブロに取り込む際にも256以上のレイヤーを扱えるようになりました。

この機能は2025年6月リリースのRebro2025(Rev.2)で対応しております。

BIM図面審査への対応について

国土交通省の「建築BIM推進会議」(部会3)「BIMを活用した建築確認検査の実施検討部会」では、2026年春より「BIM図面審査」、2029年春には「BIMデータ審査」が計画されています。

BIM図面審査では従来のPDF形式の図書が審査対象となる方針ですが、それらを生成するBIMデータについては「入出力基準」と呼ばれるルールが定められ、その基準を基にBIMデータを作成し、IFCやPDFに出力することが求められます。

当社としましては、2029年春に予定されている「BIMデータ審査」に向け、引き続き情報収集し、仕様やルールが確定した際には、その基準に則った方法をユーザーの皆さまにご提供できるよう今後も準備を進めてまいります。

ブースの様子

ブースではRebro2026にて排煙計算、電気の配線作図、その他Rebro2026にて追加・強化される機能について紹介しました。

多くの方にご来場いただき、新機能についてのご質問やご意見を頂戴し、大変有意義なイベントとなりました。

あらためまして、当社展示ブースへお立ち寄りいただいた皆さま、テクニカルフォーラムをご聴講いただきました皆さまには、厚く御礼を申し上げます。

次回は2026年5月に東京で開催される「JECA FAIR 2026」への出展を予定しております。

レブロの最新情報ならびに出展等の情報は、弊社ニュースメールより配信いたしますので、ぜひご登録ください。